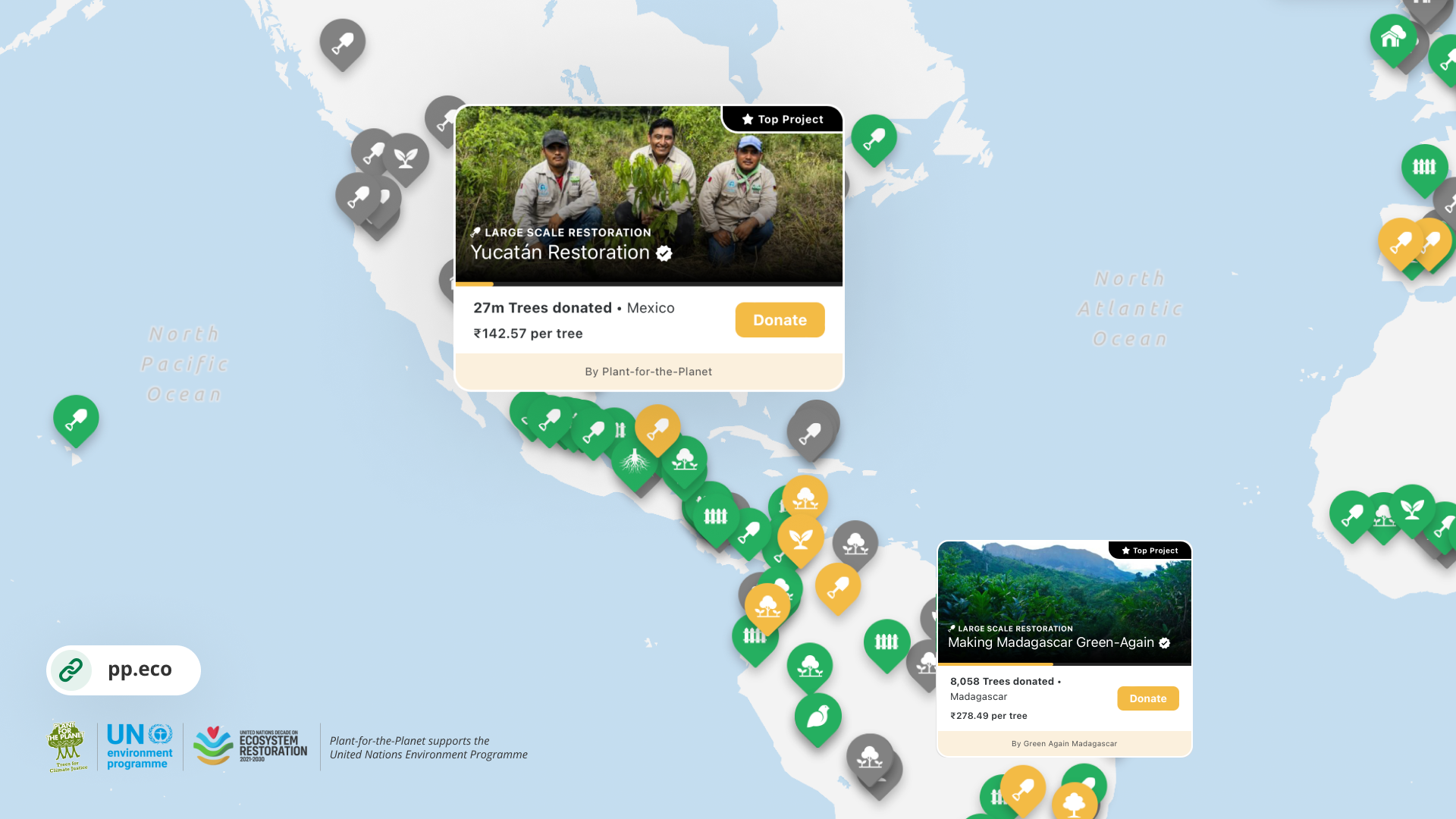

Die Restoration Platform (alternativ 'Plattform') ist eine quelloffene, frei zugängliche digitale Lösung zur Unterstützung und Koordinierung globaler Restaurierungs- und Erhaltungsmaßnahmen. Mit dem ehrgeizigen Ziel, eine Billion Bäume wiederherzustellen und drei Billionen bestehende Bäume zu erhalten, verbindet die Plattform Spender, Wiederherstellungsorganisationen und Forscher in einem kollaborativen Netzwerk, das die Transparenz, Zugänglichkeit und Wirkung erhöht.

Für Spender bietet die Plattform einen intuitiven und nahtlosen Spendenprozess, der durch eine strenge Sorgfaltspflicht und wissenschaftlich fundierte Qualitätsprüfungen unterstützt wird, um sicherzustellen, dass die Beiträge glaubwürdige und wirkungsvolle Initiativen unterstützen. Echtzeit-Satellitenbilder und Fortschrittsberichte erhöhen die Transparenz, fördern das Vertrauen und bieten den Spendern eine sinnvolle Verbindung zu den von ihnen finanzierten Projekten.

Für Restaurierungsorganisationen bietet die Plattform globale Sichtbarkeit, nachhaltige Finanzierungsmöglichkeiten und fortschrittliche Werkzeuge zur Überwachung und Berichterstattung über die Wirkung vor Ort. Integrierte Funktionen wie das DataExplorer-Dashboard und TreeMapper ermöglichen effektives Projektmanagement und Datenverfolgung. FireAlert ermöglicht die Erkennung von Waldbränden in Echtzeit und gewährleistet so ein schnelles Handeln zum Schutz von Wiederaufforstungsgebieten.

Mit über 75.000 aktiven Nutzern und fast 300 verifizierten Projekten von 190 Organisationen in 64 Ländern ist die Plattform zu einem zuverlässigen Knotenpunkt für Wiederherstellung und Naturschutz geworden. Durch die Verbindung von Spendern, umsetzenden Organisationen und der Wissenschaft befähigt sie die Beteiligten, Ökosysteme wiederherzustellen, den Waldverlust zu bekämpfen und messbare Auswirkungen auf die Umwelt zu erzielen.

Teilnahme das ganze Jahr über: Bewerbung und Onboarding ermöglichen es uns, eine breitere Nutzerbasis und deren Bedürfnisse zu bedienen.

Benutzerfreundliches Design: Wir bieten Spendern und Projektdurchführenden eine intuitive und nahtlose, datengestützte Erfahrung, die von der Spende bis zur Verfolgung des Projektfortschritts für alle Nutzer und Externe nahtlos ist.

Globale Zugänglichkeit: Mehrsprachige Unterstützung, Open-Source-Tools und Kompatibilität mit verschiedenen Zahlungssystemen, um einem weltweiten Publikum und unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu werden.

Kontinuierliche Innovation: Regelmäßige Aktualisierung der Funktionen, der Benutzeroberfläche und Integration neuer bewährter Technologien (z. B. künstliche Intelligenz, Fernerkundung, API) zur Verbesserung von Transparenz, Überwachung und Engagement.

Wichtigste Lehren

Vertrauen setzt Transparenz voraus: Eine strenge Due-Diligence-Prüfung und eine klare Kommunikation der Projektdaten sind entscheidend für den Aufbau und die Aufrechterhaltung des Vertrauens zwischen Gebern und Projektdurchführern. Ein Mangel an Transparenz kann das Engagement und die langfristige Unterstützung beeinträchtigen.

Benutzerorientiertes Design ist unerlässlich: Frühe Rückmeldungen von Spendern und Restaurierungsorganisationen haben gezeigt, wie wichtig eine intuitive Benutzeroberfläche und nahtlose Arbeitsabläufe sind. Komplexe oder verwirrende Prozesse können die Akzeptanz der Plattform beeinträchtigen.

Skalierbarkeit erfordert Vorbereitung: Als die Plattform wuchs, erwies sich die Bewältigung der steigenden Nachfrage nach Support-, Überprüfungs- und Überwachungstools als Herausforderung. Der Aufbau einer skalierbaren Infrastruktur und von Prozessen von Anfang an ist ein wichtiger Faktor für die Skalierung.

Lokalisierter Support steigert das Engagement: Das Angebot mehrsprachiger Schnittstellen und regionalspezifischer Funktionen war der Schlüssel zur Gewinnung globaler Nutzer. Die Nichtbeachtung lokaler Bedürfnisse hat die Teilnahme in einigen Regionen zunächst behindert.

Aspekte, die sich nicht bewährt haben

Einheitsgröße für alle: Die Annahme, dass alle Nutzer weltweit die gleichen Bedürfnisse und das gleiche Fachwissen haben, um die Wichtigkeit von Restaurierungsansätzen zu verstehen und zu würdigen, führte zu Desinteresse. Maßgeschneiderte Erfahrungen für einzelne Spender und Restaurierungsorganisationen sind von entscheidender Bedeutung.

Überkomplizierende Funktionen: Frühe Versionen enthielten zu viele Tools, die die Benutzer überforderten. Eine Vereinfachung und Priorisierung der wesentlichen Funktionen verbessert die Akzeptanz.

Ratschläge für die Replikation

Investieren Sie in frühzeitige Nutzerforschung: Verstehen Sie die Bedürfnisse aller Beteiligten (Spender, Umsetzer, Wissenschaftler), bevor die Entwicklung beginnt, um spätere kostspielige Umgestaltungen zu vermeiden.

Legen Sie Wert auf Skalierbarkeit und Flexibilität: Entwerfen Sie Systeme, die von Anfang an wachstumsfähig sind und sich an unterschiedliche regionale Anforderungen anpassen können.

Fokus auf Gemeinschaftsbildung: Fördern Sie das Gefühl einer gemeinsamen Aufgabe unter den Nutzern, um Engagement und Zusammenarbeit zu fördern.

Iteration auf der Grundlage von Feedback: Sammeln Sie regelmäßig Feedback und nutzen Sie es, um Funktionen zu verfeinern und sicherzustellen, dass sich die Plattform mit den Bedürfnissen der Nutzer weiterentwickelt.